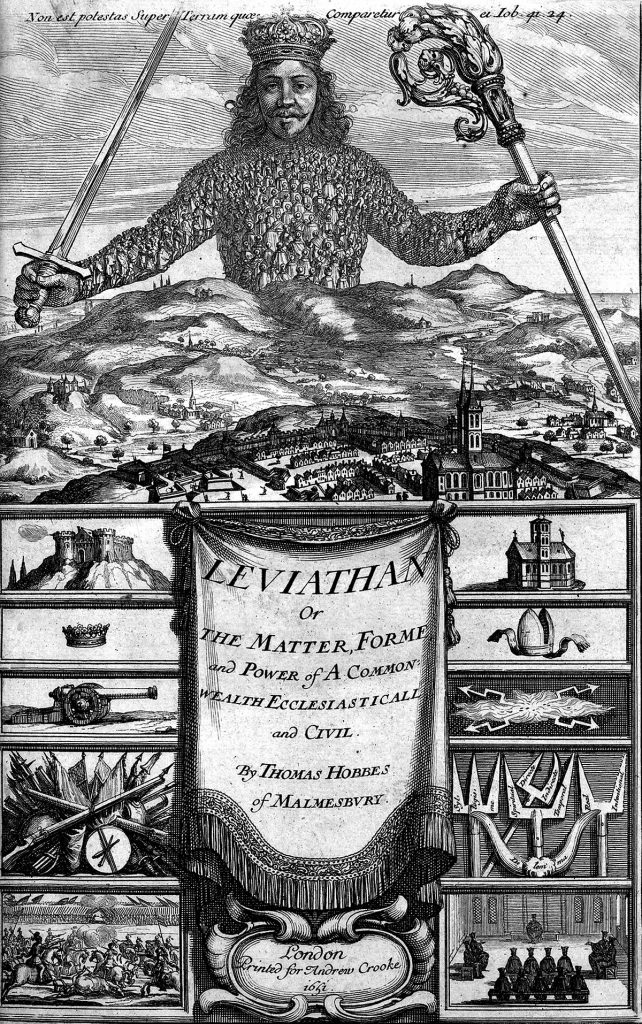

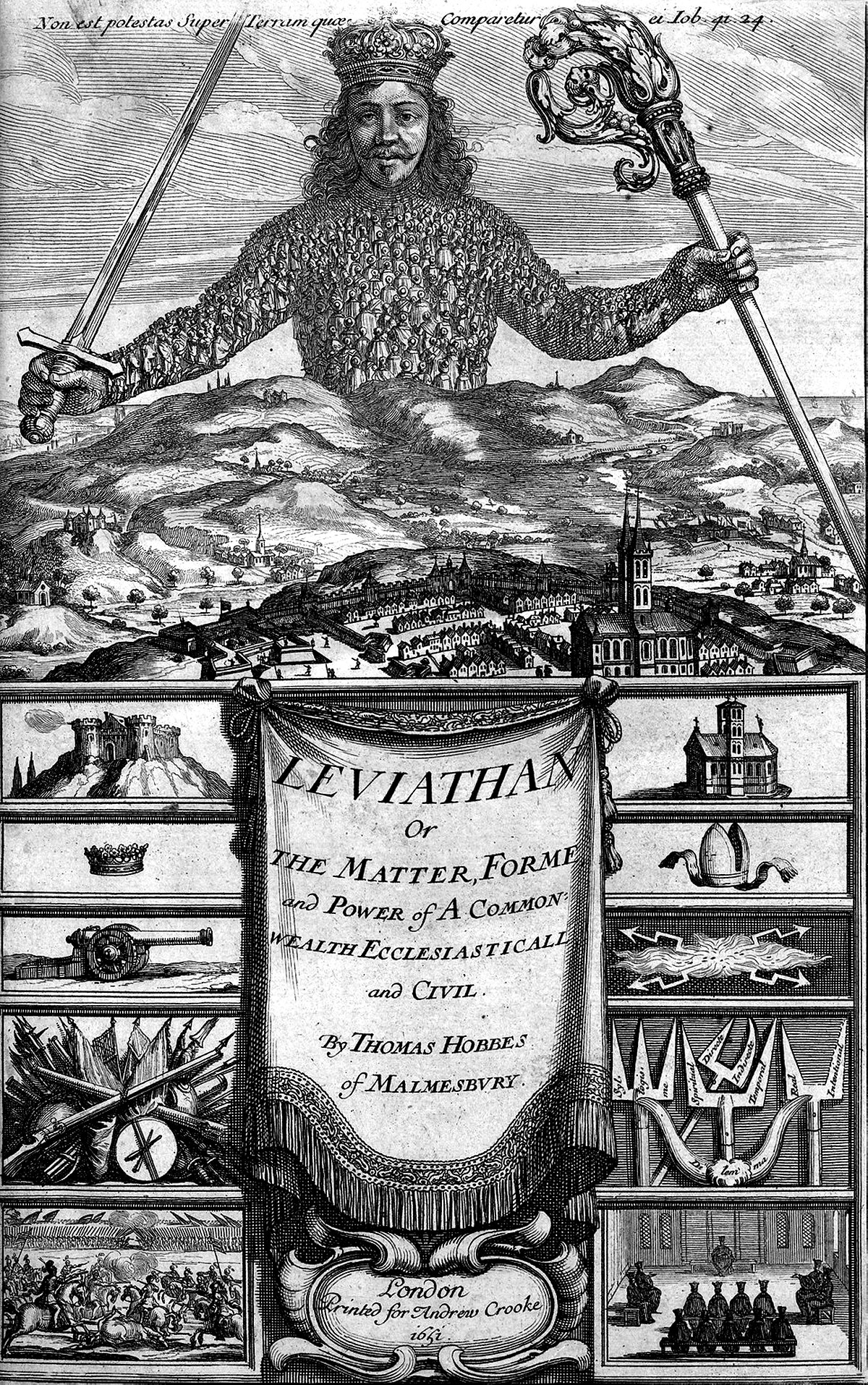

『リヴァイアサン、あるいは教会的及び市民的なコモンウェルスの素材、形体、及び権力(Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil)』は、イングランドの哲学者、トマス・ホッブズ(1588–1679)が書いた政治哲学書である。初版は1651年にロンドンで出版された。

王権神授説を否定して社会契約説による国家の理論を樹立した、近代政治哲学の古典である。

「リヴァイアサン(レヴィアタン)」は旧約聖書に登場する海の怪物である。本書では「リヴァイアサン」は社会契約に基づく強力な主権国家を象徴している。

「万人の万人に対する戦い」という言葉が有名だが、戦争を例外状況ではなく基本的な状態と捉えるホッブズの思想は、ピエール・クラストルの政治人類学やドゥルーズ=ガタリの戦争機械論(『千のプラトー』、1980年)などのような「暴力史観」の先駆けとして読むことができる。ただし、自由で平等な個人が殺しあったり(ホッブズ)平和に共存したり(ルソー)している「自然状態」なるものは、社会契約説を成立させるために仮構された観念にすぎないので、そこに人間の本質のようなものを想定すべきではない。

本書は17世紀中頃のピューリタン革命の時期に絶対王政を擁護する文脈で書かれており、国家主権を絶対的かつ無制限なものとしていて極端に国家中心主義的である。強力な国家権力が戦争や内乱を抑止するというのがホッブズの考えだが、本書は単なる絶対王政の擁護ではなく、「万人の万人に対する戦い」の抑止はいかにして可能か、という問題についての根源的な考察を含んでいる。

近代の社会においては、市民の人権は国家の法によって守られているが、それは国家が組織的に暴力を独占し、法的強制力を持つことによって可能となっている。平和と安全は暴力装置によってこそ維持されるのだ。近代国家が地球上から消えてなくなったとしても、われわれは自衛のために暴力装置を必要とするだろう。

ホッブズは本書で旧約聖書を独自に解釈し、キリスト教の教会権力からの国家主権の独立を主張したが、ホッブズのこの思想は、後にスピノザによって継承されることになる。

スピノザは『神学・政治論』(1670年)で、ホッブズの影響下で旧約を批判的に解釈し、政教分離、哲学と神学の分離、自由主義国家の正当性と言論の自由を主張したが、ホッブズが本書で聖書を「神の言葉」扱いしているのに対して、スピノザは理神論の立場から聖書を古文書として扱っている。『神学・政治論』を読むと、スピノザがホッブズの唯物論哲学と宗教批判をいかに推し進めたかがうかがえて興味深い。