[English] [Chinese] [Spanish] [Japanese] [Italian]

The original English/Japanese texts written by Manabu Tsuribe.

- 本文

- 文献情報

- 参考文献

- 公開履歴

- 翻訳について

- 本稿を参照している文献

- ミック・ブロデリック「アニメの黙示録: 至福千年メカとしての新世紀エヴァンゲリオン」(2002年)

- カサンドラ・N・ヴォーン「新世紀エヴァンゲリオンの仏教的世界観: 日本文化の文脈における新世紀エヴァンゲリオンの位置づけ」(2009年)

- ミヒャエル・バウアー「多元主義理論の観点から見たメディアにおける暗黙的および明示的な宗教」(2011年)

- カイオ・フェリペ「新世紀エヴァンゲリオンにおける道徳的・実存的ディレンマの表現」(2012年)

- オレクサンドル・テレツキー「オイディプス、去勢、オタクの無意識の原型: おとぎ話のポストモダン・シミュレーションとしての『新世紀エヴァンゲリオン』」(2013年)

- アンドリュー・バジュス、アルバ・G・トレンツ「セカンドインパクトとしてのエヴァンゲリオン: 決して存在しなかったものの永遠変化」(2014年)

- マルティナ・アナイス・ザヴァタレッリ「新世紀エヴァンゲリオン: 社会と人間精神を映し出す鏡」(2015年)

- レン・N・ディン「不可能な再会: 新世紀エヴァンゲリオンにおける渚カヲルの無条件の愛と必然的な死」(2021年)

- パトリック・W・ガルブレイス「エヴァンゲリオン・ブーム: 平成日本におけるファン市場の急成長とライフスタイルについて」(2022年)

- マリア・デル・カルメン・バエナ・ルピアニェス「日本のコミックの翻訳とパラ翻訳へのアプローチ: 貞本義行の漫画『新世紀エヴァンゲリオン』の日本語からスペイン語への翻訳」(2022年)

- ヴァレリア・カヴァローロ「不快なものからの逃避: トラウマとしての人生とエヴァンゲリオンの文化的遺産」(2022年)

- トリヴィア

本文

『新世紀エヴァンゲリオン』(以下「エヴァ」と表記)の完結篇、『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)(以下『THE END OF EVANGELION』と表記)を観ました。すでにいろいろな人がさまざまな感想を述べており、TV版放映終了時と同様に賛否両論があるみたいですが、ここでは『THE END OF EVANGELION』を踏まえての個人的な感想というか、「エヴァ」論のようなものを展開してみたいと思います。

「エヴァ」は両義的な作品です。それは「オタク」的な感性に強く訴える作品ですが、その一方で、「オタク」的な心性に対する根底的な批判が込められた作品でもあります。

(ここでは、「オタク」という言葉を、熱狂的なアニメファンという意味ではなく、社会性が希薄で幼児的・自己中心的な傾向、という否定的・一般的な意味で使います。)

ある意味では、「エヴァ」は極度に内面的で社会性が欠落しており、時代の病理を映し出す作品のように見えます。ある種の人々にとっては、「エヴァ」はオタクを増やすだけの悪質な作品にしか見えないと思います。

たとえば、評論家の大塚英志や宮崎哲弥は、主人公碇シンジの内的なモノローグに終始した「エヴァ」TV版の最終2話を、自己啓発セミナー的だとして、「エヴァ」を現実からの逃避としてのオタク的自閉の自己肯定にすぎないと批判しました。また、かつて『機動戦士ガンダム』(1979-1980年)や『伝説巨神イデオン』(1980-1981年)といったエポック・メイキングなアニメ作品を監督し、それらの作品によって「エヴァ」の監督の庵野秀明にも多大な影響を与えた富野由悠季も、「エヴァ」を、情報の世界のなかに閉じこもっていて現実を実感できない病的な人間のカルテのようなものであるとして、痛烈に批判しています。

そうした批判は、たぶん半分は当たっています。しかし、「エヴァ」はたんに「オタク」的なものの自己肯定に終わっている作品ではありません。「エヴァ」はむしろ、「オタク」的であること、あるいはアニメ(ファン)であることについての自己批判的な意識の産物です。

オタクに自閉的な快楽を提供し続けるようなアニメ的な閉域を打開するために、アニメにとって外部的なものを持ち込むのではなく、アニメの内部にとどまりながら、その純度が最も高いところで、内側から亀裂を生じさせること。アニメ的な快楽を、その極限において自壊させること。TV版の後半、とりわけ最終2話には、明らかにそうした意図が込められていました。

TV版の最終2話で、物語の進行がストップし、内的なモノローグのなかでシンジが「僕はここにいていいんだ」という無根拠な自己肯定に至る部分は、一部の人々が誤読したような、自己啓発セミナー的な自己救済劇ではなくて、一部のアニメファンに対する悪意とアイロニーを込めた、嫌がらせのようなものです。「すべての子供たち(チルドレン)におめでとう」というTV版最終話の最後のテロップは、すでに多くの人が指摘しているように、富野由悠季の『伝説巨神イデオン』の劇場版『THE IDEON 接触篇/発動篇』(1982年)の最後のシーンの引用だと思います。「イデオン」のラストシーンでは、人類が滅亡した後の宇宙空間に、霊魂になった登場人物たちが浮遊し、「Happy birthday dear children」という歌声が流れています。それはアイロニカルなものです。つまり、「エヴァ」のTV版最終話では、内的な世界における自閉的な自己充足が、一種の「死」に他ならないことが暗示されています。それは、他者の喪失としての自己の死です。それは、「エヴァ」のTV版前半のようなオタク的な快楽の世界が、その閉塞性ゆえに死に至らざるをえないということの暗喩でもあります。

「エヴァ」の主人公であるシンジは、視聴者が感情移入できるような一つの人格ではなくて、いわば内省的な心理状態そのものです。それは、世界を一つの全体として解釈する視点でもあります。「エヴァ」の作品世界そのものが、一つの閉ざされた内面性なのです。そのことは、TV版最終2話のモノローグによってはっきりと示されています。

シンジにとっては、この閉ざされた内面性は、自分がすでに陥っている、どうしようもない現実性として現れます。この閉ざされた内面性、自己意識の牢獄をどう処理するか、それをそのまま現実性として肯定するのか、それともそこから脱却すべきなのか…。「エヴァ」TV版の後半や劇場版において浮上してくるのは、そのようなテーマです。それは、別の言葉でいえば、世界を内面化しようとすることの不可避性と限界というテーマです。

一見アニメ的な快楽にみちあふれていた筈のTV版前半の世界は、TV版後半において徐々に崩壊してゆきます。第拾八話では、シンジのクラスメートである鈴原トウジは、使徒と認知されたエヴァンゲリオン参号機とともに、シンジが乗っているエヴァンゲリオン初号機の攻撃を受けて重傷を負い、片足を失ってしまいます。第弐拾弐話では、エヴァンゲリオン弐号機のパイロットであるアスカは、使徒による精神攻撃のため、廃人同然の心神喪失状態に陥ります。第弐拾参話では、エヴァンゲリオン零号機のパイロットである綾波レイが、シンジの母親から造られたクローン人間のような存在であることが判明しますが、人間的な感情の萌芽のようなものを抱きつつあった綾波レイは、シンジを使徒の攻撃から守るために自爆し、シンジが暮らしていた街(第3新東京市)は廃墟となってしまいます。第弐拾四話では、シンジは、自分が初めて心を許した少年、最愛の友人である筈の渚カヲルを、敵である使徒として殺さなければならなくなります。最終2話に至っては、それまでの時間の流れが切断され、物語は中断し、作品自体がアニメとして完成することを拒絶するような破綻をきたしてしまいます。それは世界の閉塞であり、「死」そのものです。

その閉塞された世界において、かつての快楽は不快に反転し、その閉塞された世界を破壊することが、新たな快楽になってゆく。TV版後半から劇場版への展開は、そのようなねじれを感じさせます。

快楽的な世界が、それがたんに快楽的(退行的)であることによって、それ自体の運動をやめ、やがて停滞し、どうしようもなく閉塞してゆくという、「エヴァ」TV版後半の展開は、押井守監督のアニメ映画、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(1984年)を想起させます。「ビューティフル・ドリーマー」では、押井自身がチーフ・ディレクターをつとめたTV版『うる星やつら』(1981-1986年)のような、学園ラヴ・コメディー的なエンドレスのドタバタ劇が、登場人物の一人であるラムにとっての理想の世界、ラムの内宇宙の出来事として描かれています。その世界では、時間の進行はストップしており、「学園祭の前日」という一つの同じ一日が延々とループし続けています。その内宇宙では、ラムにとって邪魔な人物が次々に消えてゆき、町は、ラムの「夫」である高校生、諸星あたるの家とその近くのコンビニを除いて、廃墟となってしまいます。世界がラムにとっての理想境としての純度を高めていくにつれて、その世界の閉塞性、虚構性はますます際立ってゆきます。諸星あたるはその種の内宇宙の世界を転々としたあと、その「夢」のような内宇宙の無限連鎖の世界から「現実」に帰還しようと試みます。

「ビューティフル・ドリーマー」は、「エヴァ」が提出している、「現実は夢の終わり」というテーゼを先取りしています。「エヴァ」は、いわば「うる星やつら」のTVシリーズの世界がそのまま「ビューティフル・ドリーマー」の次元に突然移行してしまったような作品なのであり、「エヴァ」のTV版がその終局において破綻しているように見えたのは、その移行があまりにも唐突で、自己破壊的だったからです。TV版最終2話に拒否反応をおこした人々は、そのアイロニーや自己言及性に耐えられなかったのかもしれません。

シンジが初号機に乗って使徒と戦っていた世界も、TV版最終話に出てきた学園ラブ・コメディー風の世界も、シンジが皆に拍手されて「おめでとう」と祝福され、無根拠な自己肯定に至る世界も、シンジたちが学校の講堂で弦楽四重奏曲の練習をしている世界(『DEATH』)も、それぞれがパラレル・ワールドのような内宇宙の世界の出来事だったと考えれば、TV版後半以後の展開はかなり理解しやすくなる筈です。「エヴァ」が提示しているのは、内面性としての世界というテーマなのです。

そのテーマは、その自己言及性ゆえに、もはや物語としては語ることが困難なテーマです。作品世界が一つの内面性である以上、それは物語としての「エヴァ」が崩壊することを必然的に要求します。

たぶん「エヴァ」は、ある時点で物語であることを放棄したのだと思います。TV版第六話「決戦、第3新東京市」では、「心を閉ざした少年少女たち」であるシンジと綾波レイが、ともに使徒と戦うことによって、「互いに心を開き」、微笑みを交わすというシーンがあります。シリーズ中の最初のクライマックスというべきシーンですが、ビルドゥングス・ロマン的な「少年の成長と自立」の物語としての『新世紀エヴァンゲリオン』は、たぶんここで一度終わったのです。物語としての「エヴァ」は、ここで停止しています。TV版後半以降の展開においては、物語的な時間の流れが徐々に停滞してゆき、作品世界は次第に自己言及的な現実性へと接近してゆきます。そこには物語的な意味での進展はありません。

「エヴァ」を批判する人々の多くは、「エヴァ」に物語としての欠陥あるいは破綻があることを指摘します。確かに、シンジは自分では何もしようとしないし、「成長」も「自立」もしない。そういう指摘自体は正当なものですが、すでに述べたように、「エヴァ」が扱っているのは、もはや物語としては語りえない、自らの内面性に関わるような、自己言及的なテーマです。それを物語として評価・批判しようとするのは間違っています。

劇場公開された『THE END OF EVANGELION』は、TV版の最終2話をリメイクしたものであり、「エヴァ」の完結篇です。この完結篇の評価をめぐる最大の争点は、「エヴァ」の作品世界が内面的な自己完結性(の肯定)に終始しているのか、それとも自己意識の牢獄から抜け出す方向性を示しえているのか、という点だと思います。

一部の人々は、「エヴァ」の劇場版がビルドゥングス・ロマン的な「少年の成長と自立」のような方向で収束することを期待していたようですが、『THE END OF EVANGELION』は、そのような通俗的な物語的結末を回避し、TV版最終2話を別のかたちでやりなおしたような作品に仕上がりました。『THE END OF EVANGELION』は、TV版後半のテーマの変奏であり、反復です。それは物語的な意味での結末ではありません。

「エヴァ」の完結篇が、シンジの「成長と自立」の物語として終息しなかった、シンジが「何も変わらなかった」という解釈によって、「エヴァ」は結局自閉的なオタク的心性の自己肯定に終始した、とする批判が存在します。しかし私は、「エヴァ」は、「成長や自立」をたんに物語として語ること、その安直さ、その性急さを、あえて回避したのだと思います。

個人の廃棄、全人格の有機的統合としての「人類補完計画」の発動において、シンジは母=綾波レイとの甘美な合一を拒み、合一不可能な他者としてのアスカとともに在ることを選択します。アスカは、シンジにとっては自分を突き放すような絶対的な他者であり、そこにはもはやTV版前半のようなラブ・コメディー的な関係が成立する余地はありません。

観念的で美的な解決を回避し、醜悪な現実を直視するという、宗教批判ともとれるこの結末は、極めて倫理的なものです。「エヴァ」ブームを自己啓発セミナーやオウム真理教と同列にして扱い、「テクノ神秘主義」よばわりした人たちは、自らの浅薄さを恥じるべきでしょう。

私の解釈では、『THE END OF EVANGELION』は、主人公のシンジが「他者」としてのアスカを見出すところで終っています。アスカはシンジにとっては両義的な存在です。アスカは一方では、自分のことを気にかけてくれるがゆえに、自分を怒ってくれる、自分を鼓舞してくれる存在ですが、その一方では、自分にとって都合のいい存在ではない、内面化しようのない他者でもあります。アスカの両義性は、そのまま「エヴァ」という作品の両義性でもあります。

TV版最終2話と『THE END OF EVANGELION』は、表裏一体の関係にあります。『THE END OF EVANGELION』における他者の発見は、TV版最終2話における他者の喪失の、裏返しの表現です。TV版最終2話にアイロニーを読みとれなかったようなナイーブな人々は、たぶん『THE END OF EVANGELION』の批評性をも見落とすことになるでしょう。

「エヴァ」という作品は、哲学的な文脈でいえば、サルトルの『存在と無』に似ています。サルトルは、『存在と無』において、ヘーゲルやハイデガーの観念論を批判するために、けっして内面(観念)化しえないような、個別的で偶然的な他者との関係性の問題を導入しようとしました。『THE END OF EVANGELION』では、アスカはシンジに、「あんたが全部わたしのものにならないなら、私、何もいらない」といい、一方シンジは、自分を癒してくれない、自分の思い通りにならないアスカを、首を絞めて殺そうとします。つまり、all or nothingです。サルトルが自己と他者との相剋(conflit)といっているのは、そういう事態のことです。それは、互いに相手を自分の「物」として扱おうとするような関係です。

このような文脈でいえば、「人類補完計画」は、ヘーゲルの体系にあたります。それは、始まりが終わりであり、終わりが始まりであるような円環的な体系であり、あらゆる矛盾や対立を動的に内包しつつも、結局は「概念の自己運動」に終始し、すべての矛盾や対立を一元的に統合・解消してしまうような観念的な思想です。そこでは、個別性は一般性に、偶然性は必然性に還元されます。他者との関係は内面化され、意識に対する存在の外部性は消去されます。

ヘーゲルの体系においては、全てがend(終局=目的)に至るための過程にすぎません。全体は終局(目的)から捉えられています。つまり、始めに終わりが前提されています。ヘーゲルの体系においては、個人が子供から大人になる過程も、人類の歴史そのものでさえもが、そのような過程として捉えられます。それは、理念の実現に至るまでの段階的な発展の過程です。無論、この思想は、マルクスが『ドイツ・イデオロギー』で批判したように、歴史の観念的な解釈としてのブルジョワ・イデオロギーに他なりません。サルトルはそのような観念論から脱却しようとします。

サルトルは、『存在と無』において、ヘーゲル的な観念論を批判するために、キルケゴールの「個別者」の思想を参照しています。キルケゴールが「神の前における個別的な人間」といっているのは、神という一般的な観念ではなく、キリストという一人の具体的な他者との関係において初めて自己自身であるような、個人のあり方のことです。「エヴァ」のTV版の第拾六話のサブタイトル(「死にいたる病、そして」)は、無論キルケゴールの著作名からの引用です。「エヴァ」は、サルトルの『存在と無』と同様に、キルケゴールの思想の倫理的な意味を、正確に捉えています。

しかし、他者をめぐるサルトルの考察は、根底に自己と他者との同一性を前提しているため、概して観念的なヒューマニズム(ブルジョワ・イデオロギー)に傾きがちです。フランスの思想的文脈において、人類学者のレヴィ=ストロースを筆頭とする構造主義者たちがサルトルを批判したのはその点ですが、サルトルの思考は、いわば自己意識の牢獄に閉じ込められています。レヴィ=ストロースの言葉でいえば、それは「コギトの虜囚」です(『野生の思考』)。しかし、そこにはヘーゲルやハイデガーにはなかったような、けっして内面化しえない、個別的で偶然的な他者との関係性へのまなざしがあります。それと同じことが、「エヴァ」という作品についてもいえます。

「エヴァ」の批評性について、ここでこれ以上は多くを語ろうとは思いません。「エヴァ」が捉えているのは、もはや物語として消費したり客観的に語ったりすることが不可能な、ただそれを生きることしかできないような、現実的な事態です。最後に、「エヴァ」という近来まれにみる傑作が、『THE END OF EVANGELION』というすぐれたフィルムによって見事に完結したことに対して、「おめでとう」という言葉─心からの祝辞を贈りたいと思います。

(1999年2月)

文献情報

参考文献

- ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル『精神現象学』、1807年

- カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス『ドイツ・イデオロギー』、1845–1846年

- セーレン・キェルケゴール『死に至る病』、1849年

- ジャン=ポール・サルトル『存在と無』、1943年

- クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』、1962年

- 東浩紀「庵野秀明は、いかにして八〇年代日本アニメを終わらせたか」、『ユリイカ』1996年8月号(青土社)、東浩紀『郵便的不安たち』(朝日新聞社、1999年)所収

- 永瀬唯「喪失の荒野『新世紀エヴァンゲリオン』」、谷川渥監修『廃墟大全』(トレヴィル、1997年)、永瀬唯編『ターミナル・エヴァ 新世紀アニメの世紀末』(水声社、1997年)所収

公開履歴

1999年2月に旧個人サイト『ランドルト環』(http://www001.upp.so-net.ne.jp/tsuribe/)でオリジナルの英語版と日本語版を公開しました。

旧サイトは2021年1月に閉鎖したため、現在は閲覧できません。

1999年に英語版がアメリカ合衆国のオンラインマガジン『Otaku Fanzine』10号(http://www.animedorks.com/issues/10/evae.html)に転載されました。

2001年にスペイン語版(後述)を旧サイトで公開しました。

2003年に英語版がアメリカ合衆国のエヴァンゲリオン・ファンサイト『Eva Monkey』に転載されました。

2003年にイタリア語版(後述)を旧サイトで公開しました。

2007年に簡体字中国語版(後述)を旧サイトで公開しました。

2021–2022年に新サイト『Landolt-C』(https://landolt-c.com/ja/)で全バージョンを再公開しました。

翻訳について

スペイン語版

2001年にスペイン語圏のエヴァンゲリオン・ファンサイト『Evangelion Definitivo』(http://www.evangeliondef.host.sk/)のウェブマスターのカラテマン(KarateMan)さんが本稿をスペイン語に翻訳し、自身のサイトで公開しました。

イタリア語版

2003年にイタリアのナポリ出身の友人のダニエレ・ケッタ(Daniele Chetta)さんが友人のヴィヴィアナ・エッセ(Viviana Esse)さんと協力して本稿をイタリア語に翻訳してくれました。ダニエレさんは当時大学生でした。

簡体字中国語版

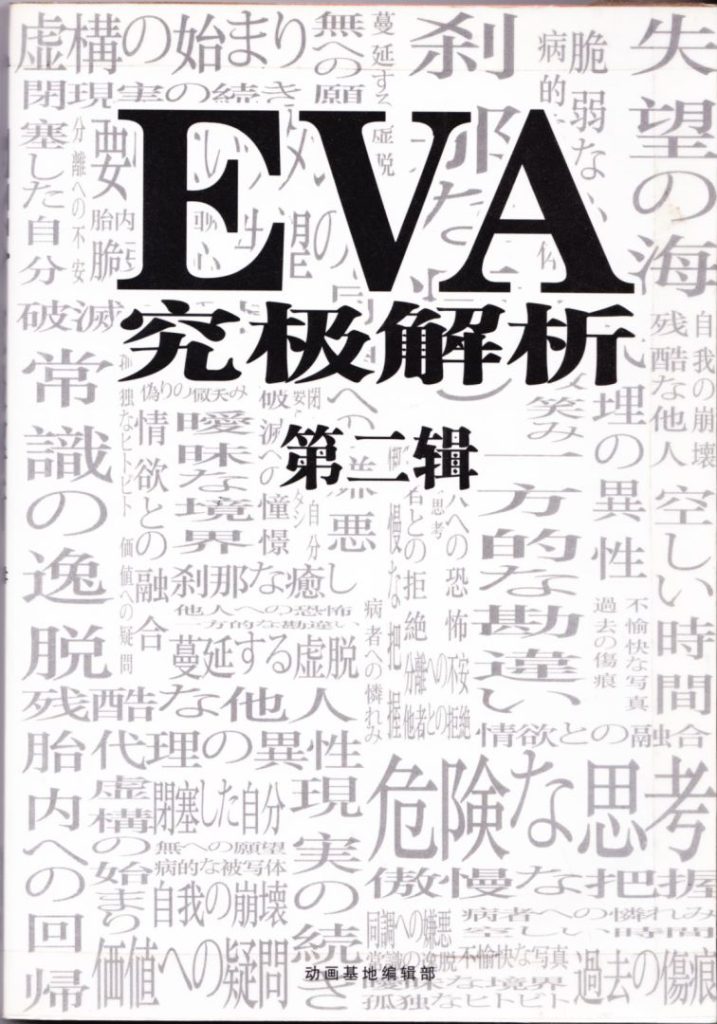

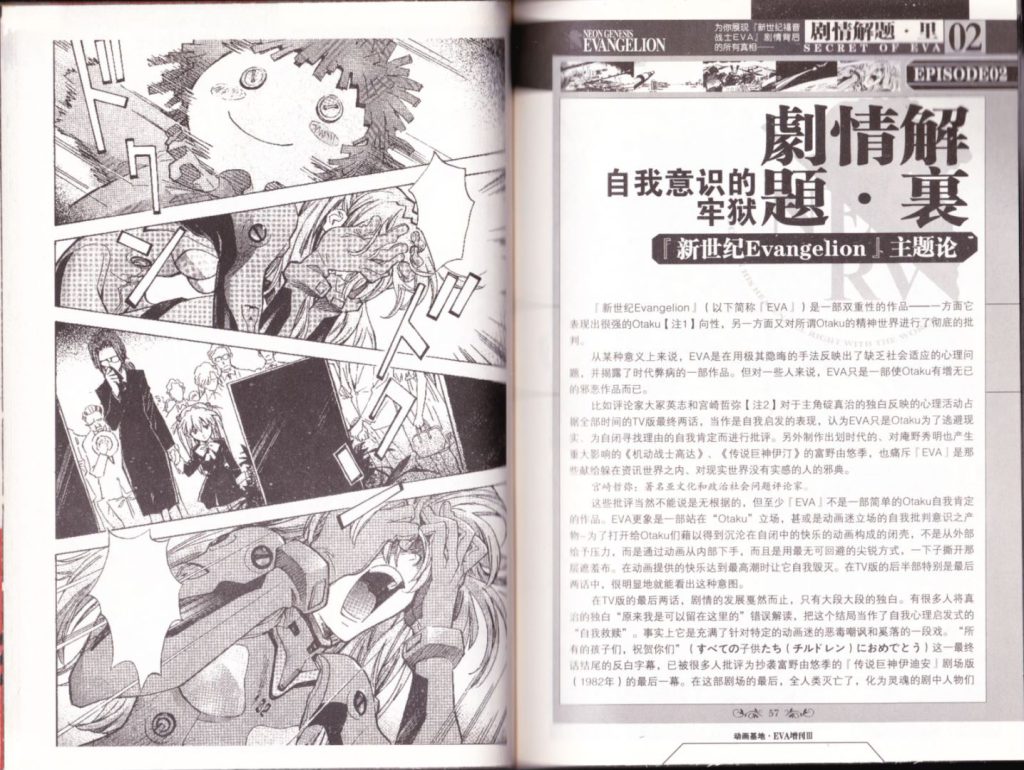

本稿の主要部分の簡体字中国語版が2007年4月に中国で出版された『EVA究极解析 第二辑(究極解析 第二集)』という本に無断掲載されました。

この本は当時中国でもっとも影響力があったアニメ雑誌、月刊『动画基地(動画基地)』(2004–2012年)のエヴァンゲリオン増刊シリーズの第3弾として吉林音像出版社からDVD付きで発売されました。

その後、シカラル(Sicaral)と名乗る中国の方から、この本に掲載された翻訳が不完全なので自分が正式に中国語に翻訳したいという申し出がありました。シカラルさんに翻訳してもらったバージョンを2007年6月に旧サイトで公開しました。シカラルさんは当時高校生でした。

本稿を参照している文献

ネット上で確認できるのは以下の文献です。

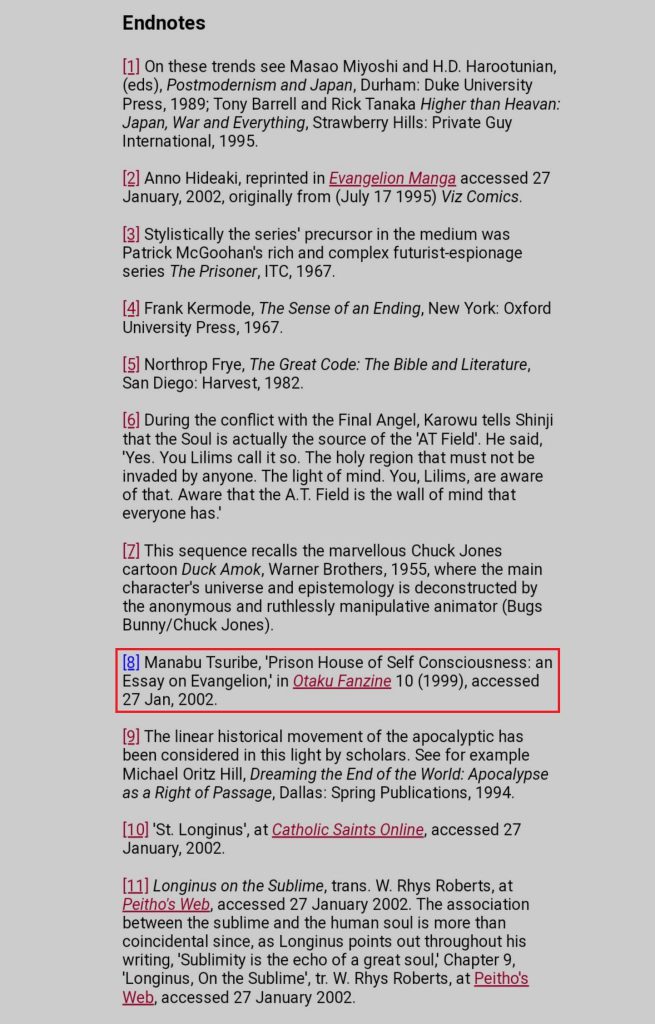

ミック・ブロデリック「アニメの黙示録: 至福千年メカとしての新世紀エヴァンゲリオン」(2002年)

オーストラリアのマードック大学のミック・ブロデリック(Mick Broderick)によるエッセイ「Anime’s Apocalypse – Neon Genesis Evangelion as Millennarian Mecha(アニメの黙示録: 至福千年メカとしての新世紀エヴァンゲリオン)」(2002年)で参照されました。

このエッセイは終末論やメシアニズムの観点から『新世紀エヴァンゲリオン』を論じています。

このエッセイはオープンアクセス・ジャーナル『Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context(インターセクションズ: アジアの文脈におけるジェンダー、歴史、文化)』の7号で公開されました。

カサンドラ・N・ヴォーン「新世紀エヴァンゲリオンの仏教的世界観: 日本文化の文脈における新世紀エヴァンゲリオンの位置づけ」(2009年)

アメリカ合衆国のオハイオ州立大学のカサンドラ・N・ヴォーン(Cassandra N. Vaughan)による修士論文「The Buddhist Worldview of Neon Genesis Evangelion: Positioning Neon Genesis Evangelion in a Japanese Cultural Context(新世紀エヴァンゲリオンの仏教的世界観: 日本文化の文脈における新世紀エヴァンゲリオンの位置づけ)」(2009年)で参照されました。

ミヒャエル・バウアー「多元主義理論の観点から見たメディアにおける暗黙的および明示的な宗教」(2011年)

ドイツ人文主義者協会(HVD: Humanistischer Verband Deutschlands)バイエルン理事のミヒャエル・バウアー(Michael Bauer)のエッセイ「Implizite und explizite Religion in den Medien unter pluralismustheoretischer Perspektive(多元主義理論の観点から見たメディアにおける暗黙的および明示的な宗教)」(2011年)で引用されました。

このエッセイはドイツのヴュルツブルク大学の神学博士のホルスト・F・ルップ(Horst F. Rupp)とクラース・ハイジング(Klaas Huizing)が編集した本『Religion im Plural: Umgang mit Pluralität in den großen Religionen(複数形の宗教: 主要な宗教における複数性について)』(2011年)に収録されています。グローバル化した現代世界における宗教的多元主義を論じた本です。

カイオ・フェリペ「新世紀エヴァンゲリオンにおける道徳的・実存的ディレンマの表現」(2012年)

ブラジルのリオデジャネイロ州立大学のカイオ・フェリペ(Kaio Felipe)による学位論文「A Representação de Dilemas Morais e Existenciais em Neon Genesis Evangelion(新世紀エヴァンゲリオンにおける道徳的・実存的ディレンマの表現)」(2012年)で引用されました。

オレクサンドル・テレツキー「オイディプス、去勢、オタクの無意識の原型: おとぎ話のポストモダン・シミュレーションとしての『新世紀エヴァンゲリオン』」(2013年)

ポーランドのSWPS大学のオレクサンドル・テレツキー(Oleksandr Terletskyi)による修士論文「Oedipus, Castration and Archetypes of The Otaku Unconscious: “Neon Genesis Evangelion” As A Postmodern Simulation of The Fairytale(オイディプス、去勢、オタクの無意識の原型: おとぎ話のポストモダン・シミュレーションとしての『新世紀エヴァンゲリオン』)」(2013年)で引用されました。

アンドリュー・バジュス、アルバ・G・トレンツ「セカンドインパクトとしてのエヴァンゲリオン: 決して存在しなかったものの永遠変化」(2014年)

スペインのバルセロナ自治大学のアンドリュー・バジュス(Andreu Ballús)とアルバ・G・トレンツ(Alba G. Torrents)によるエッセイ「Evangelion as Second Impact: Forever Changing That Which Never Was(セカンドインパクトとしてのエヴァンゲリオン: 決して存在しなかったものの永遠変化)」(2014年)で参照されました。

このエッセイはジャック・デリダの「差延(différance)」や「散種(dissemination)」、ジル・ドゥルーズの「差異」や「リゾーム」などのポスト構造主義哲学のキー概念を用いて『新世紀エヴァンゲリオン』を分析しています。

このエッセイはフレンチー・ラニング(Frenchy Lunning)が編纂した年刊ジャーナル『Mechademia 9: Origins(メカデミア9: 起源)』に掲載されました。

マルティナ・アナイス・ザヴァタレッリ「新世紀エヴァンゲリオン: 社会と人間精神を映し出す鏡」(2015年)

イタリアのヴェネツィア・カフォスカリ大学のマルティナ・アナイス・ザヴァタレッリ(Martina Anais Zavatarelli)による学位論文「Neon Genesis Evangelion: specchio della società e della psiche umana(新世紀エヴァンゲリオン: 社会と人間精神を映し出す鏡)」(2015年)で参照されました。

レン・N・ディン「不可能な再会: 新世紀エヴァンゲリオンにおける渚カヲルの無条件の愛と必然的な死」(2021年)

ヴェトナムのハノイ国立教育大学のレン・N・ディン(Ren N. Dinh)による論文「Impossible Reunion: Unconditional Love and the Necessary Death of Kaworu Nagisa in Neon Genesis Evangelion(不可能な再会: 新世紀エヴァンゲリオンにおける渚カヲルの無条件の愛と必然的な死)」(2021年)で引用されました。

パトリック・W・ガルブレイス「エヴァンゲリオン・ブーム: 平成日本におけるファン市場の急成長とライフスタイルについて」(2022年)

イギリスの出版社、ラウトレッジから出版された日本文化史の本『Japan in the Heisei Era (1989–2019): Multidisciplinary Perspectives(平成時代の日本(1989–2019): 学際的視点)』(2022年)で引用されました。編集は村井則子、ジェフ・キングストン(Jeff Kingston)、ティナ・バレット(Tina Burrett)。

パトリック・W・ガルブレイス(Patrick W. Galbraith)による「18. The Evangelion Boom: On the explosion of fan markets and lifestyles in Heisei Japan(18. エヴァンゲリオン・ブーム: 平成日本におけるファン市場の急成長とライフスタイルについて)」を参照。

マリア・デル・カルメン・バエナ・ルピアニェス「日本のコミックの翻訳とパラ翻訳へのアプローチ: 貞本義行の漫画『新世紀エヴァンゲリオン』の日本語からスペイン語への翻訳」(2022年)

スペインのマラガ大学のマリア・デル・カルメン・バエナ・ルピアニェス(María del Carmen Baena Lupiáñez)による博士論文「Aproximaciones a la traducción y paratraducción del cómic japonés: el manga Neon Genesis Evangelion de Yoshiyuki Sadamoto del japonés al español(日本のコミックの翻訳とパラ翻訳へのアプローチ: 貞本義行の漫画『新世紀エヴァンゲリオン』の日本語からスペイン語への翻訳)」(2022年)で引用されました。

ヴァレリア・カヴァローロ「不快なものからの逃避: トラウマとしての人生とエヴァンゲリオンの文化的遺産」(2022年)

イタリアのシエナ外国人大学のヴァレリア・カヴァローロ(Valeria Cavalloro)による論文「Fuggire dalle cose spiacevoli. La vita come trauma e l’eredità culturale di Evangelion(不快なものからの逃避: トラウマとしての人生とエヴァンゲリオンの文化的遺産)」(2022年)で参照されました。

この論文はイタリアの文学雑誌『allegoria(アレゴリア)』の第85号で公開されました。

トリヴィア

IMDb(Internet Movie Database)によると、コロンビアの映像作家のエステバン・コルソ(Esteban Corzo)氏が監督した短編映画『Prisión de la Conciencia(意識の牢獄)』(2010年)のタイトルは本稿から来ているそうです。コルソ氏は『新世紀エヴァンゲリオン』がお好きな方のようです。