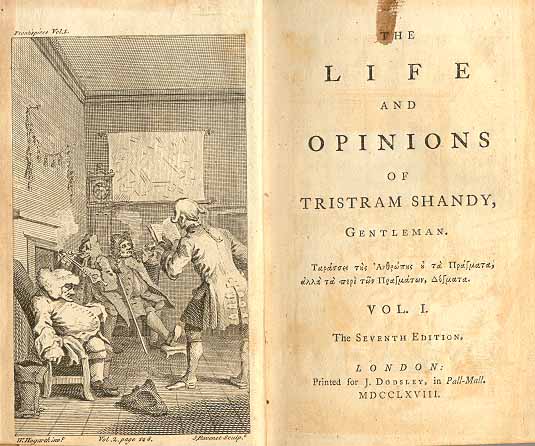

ラブレー『ガルガンチュワとパンタグリュエル』(1532年?–1564年?)もセルバンテス『ドン・キホーテ』(1605年、1615年)も面白かったが本作も非常に面白く読んだ。

イングランド北部ヨークシャー地方のジェントリ(地主階級)であるトリストラム・シャンディの自伝という設定だが、実際にはトリストラムは主人公ではない。本作では、自らの「生涯と意見」を綴ろうとするが一向に本題に入ろうとしないトリストラム、珍説を連発する饒舌な理論家の父ウォルター、退役軍人で築城術・包囲戦マニアの叔父トウビーといった変人の話者たちがひたすら脱線を繰り返す。

この脱線は、ジョン・ロックが『人間知性論』(1689年)で提示した「観念連合」の理論に基づいており、本作はプルーストやジョイス、ウルフ等の「意識の流れ」文学の先駆けと目される。

ラブレーやセルバンテスに対しては明示的な言及があり、本作はラブレーからはカーニバル的な価値の転倒、バフチンが「グロテスク・リアリズム」と呼んだ要素を、セルバンテスからは語りの多重性とメタフィクション的な手法を、それぞれ継承している。

ノースロップ・フライは文学理論書『批評の解剖』(1957年)で、それまで「メニッポス的風刺」(Menippean satire)と呼ばれていた、百科全書的で衒学的な風刺文学を、そのジャンルの典型であるロバート・バートンの『憂鬱の解剖』(The Anatomy of Melancholy)(1957年)にちなんで「アナトミー」(anatomy)と呼んだが、本作はその『憂鬱の解剖』を含む過去の文学作品からの暗黙の引用を多く含んでいる。過去の文学作品を一言一句ほとんどそのまま引き写している箇所もあるが、これらは剽窃ではなく、先行作品に対する敬意を込めた意図的な引用である。

本作を1897年に日本で最初に紹介した夏目漱石は、本作における構造や首尾一貫性の欠如、始まりも終わりもないような散文形式を「海鼠(なまこ)の如し」と評した。その漱石の『吾輩は猫である』(1905–1906年)は、本作の影響を受けて産み出されたもう一つのナマコである。